Face à l’urgence climatique, les politiques publiques se renforcent pour accélérer la transition énergétique. En France, la loi Énergie Climat, adoptée en 2019, fixe un cap clair : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, réduire la dépendance aux énergies fossiles et moderniser notre modèle énergétique.

Alors que 2025 marque un tournant avec l’entrée en vigueur de nouvelles mesures, il est essentiel pour les acteurs économiques, les collectivités et les industriels de comprendre les enjeux concrets de cette loi. Quelles sont les obligations en matière de rénovation, de photovoltaïque, ou encore de planification énergétique ? Comment s’adapter à un cadre en constante évolution ?

Décryptage des objectifs, des grandes étapes réglementaires et des implications concrètes pour le secteur de l’énergie.

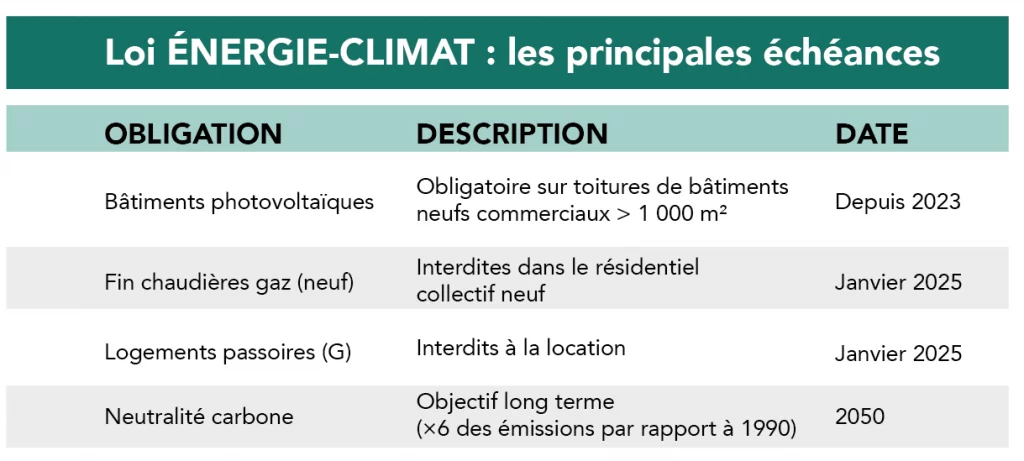

Les informations à retenir :

Alors que de nouvelles mesures entrent en vigueur dès 2025, la loi Énergie-Climat impose un cadre ambitieux à tous les acteurs du secteur.

1. Objectif neutralité carbone à l’horizon 2050

La France s’engage à diviser par six ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ce cap structure l’ensemble des politiques publiques en matière d’énergie, d’urbanisme et d’industrie.

2. Accélération du déploiement des énergies renouvelables

Depuis 2023, les bâtiments neufs à usage commercial de plus de 1 000 m² doivent intégrer des panneaux photovoltaïques. Ce déploiement s’accompagne de soutiens aux filières EnR comme le biogaz, l’hydrogène bas-carbone et la géothermie.

3. Fin progressive des énergies fossiles dans le neuf

Après les chaudières fioul, les chaudières gaz ont été interdites dans les logements collectifs neufs depuis janvier 2025. L’objectif : généraliser le recours à des alternatives bas-carbone (pompes à chaleur, réseaux de chaleur…).

4. Lutte renforcée contre les passoires thermiques

Les logements classés G seront interdits à la location dès janvier 2025, après une première restriction en 2023. Les logements F suivront en 2028. Le DPE devient un outil central, renforçant les obligations de rénovation énergétique.

Sommaire

Définition et contexte de la loi Énergie-Climat

La loi Énergie Climat (n° 2019-1147 du 8 novembre 2019) est née d’un double constat : l’urgence climatique et la nécessité d’actualiser les objectifs de la loi TECV (Transition Énergétique pour la Croissance Verte) votée en 2015. Elle inscrit la neutralité carbone dans la loi, renforce les dispositifs de planification énergétique et met en place un arsenal de mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette loi est aussi une réponse au besoin de visibilité pour les acteurs publics et privés. En fixant un cap clair et en définissant des étapes concrètes, elle permet une meilleure planification des investissements et des actions.

Les grands objectifs chiffrés

Les ambitions de la loi sont alignées avec l’Accord de Paris, mais contextualisées au niveau national :

Neutralité carbone d’ici 2050 : diviser par six les émissions de GES par rapport à 1990.

Réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030 (base 2012).

Part du nucléaire ramenée à 50 % du mix électrique (objectif repoussé à 2035).

Fin des centrales à charbon : les dernières ont été arrêtées dès 2022.

Objectif de 33 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à horizon 2030.

Les mesures phares de la loi Énergie climat

Déploiement accéléré des énergies renouvelables

L’un des piliers de la loi est l’obligation d’intégrer des panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments neufs à usage commercial, industriel ou artisanal de plus de 1 000 m². Cette mesure vise à exploiter davantage les surfaces disponibles sans artificialiser les sols, tout en contribuant à l’objectif EnR.

Des mécanismes de soutien sont aussi renforcés, notamment pour l’hydroélectricité, la géothermie et le biogaz. Le développement de l’hydrogène bas-carbone est également inscrit dans les objectifs stratégiques.

Fin progressive des énergies fossiles

Les chaudières au fioul sont interdites dans les bâtiments neufs depuis 2022. Depuis le 1er janvier 2025, les chaudières à gaz ne sont plus autorisées dans les logements collectifs neufs. L’objectif : encourager le recours à des solutions bas-carbone telles que les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur ou encore le solaire thermique.

Lutte contre les "passoires thermiques"

Les logements classés F et G (appelés « passoires thermiques ») sont dans le viseur. La loi introduit des interdictions progressives de mise en location :

Depuis 2023 pour les logements G dont la consommation dépasse 450 kWh/m².

Interdiction totale pour les G à partir de 2025.

Les logements F seront concernés à leur tour en 2028.

Un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) devient obligatoire pour toute vente ou location, et des aides comme MaPrimeRénov’ sont renforcées.

Renforcement de la gouvernance énergétique

Deux outils stratégiques sont au cœur du pilotage de la transition énergétique :

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) : document de planification des choix énergétiques, actualisé tous les 5 ans. La nouvelle version pour 2024–2030 doit entrer en vigueur en 2025.

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) : elle trace la trajectoire de décarbonation de l’économie française.

Un suivi rigoureux est assuré par le Haut Conseil pour le Climat, qui évalue chaque année les écarts entre les objectifs et les réalisations.

Les évolutions en 2025

Impacts pour les entreprises et industriels

Les entreprises sont au cœur de la mise en œuvre de la loi Énergie Climat, qu’il s’agisse de répondre à de nouvelles obligations réglementaires, de saisir des opportunités de développement durable, ou d’ajuster leur stratégie énergétique à long terme.

Pour les industriels, promoteurs immobiliers, gestionnaires de parc immobilier ou collectivités locales, cela implique :

Des obligations de conformité renforcées : respect des nouvelles normes sur les performances énergétiques des bâtiments, mise en conformité avec les obligations d’équipement (photovoltaïque, dispositifs de gestion thermique), obligation de non-location des logements classés F et G à moyen terme.

Des investissements stratégiques : les entreprises doivent désormais intégrer l’enjeu climatique dans leur planification financière et technique. Cela passe par des rénovations énergétiques, des projets d’autoconsommation solaire, des audits énergétiques et des solutions de stockage.

Un renforcement du reporting extra-financier : les grandes entreprises, via l’article 29 de la loi, doivent publier des indicateurs de performance liés aux objectifs climatiques. Ce reporting comprend les émissions directes et indirectes, l’alignement des portefeuilles d’actifs, et les risques de transition.

Des opportunités d’innovation et de positionnement marché : dans un contexte où la réglementation pousse à la sobriété, les entreprises les plus proactives bénéficient d’un avantage concurrentiel. La transition énergétique devient un levier de croissance durable, d’attractivité employeur et d’image de marque.

Chez FHE, nous développons des solutions de pilotage énergétique intelligent, d’autoconsommation solaire et de gestion thermique adaptées à ce nouveau cadre réglementaire. Nous accompagnons les professionnels dans leur transition vers un modèle plus sobre, connecté et résilient.

Questions fréquentes

La loi Énergie-Climat fixe les objectifs stratégiques et les outils de pilotage. La loi Climat et Résilience (2021) décline ces objectifs en mesures applicables : ZFE, verdissement des transports, éducation à l’environnement.

La loi Climat et Résilience concerne :

Les particuliers : logements énergivores, modes de transport, consommation.

Les entreprises : bâtiments, publicité, devoir de vigilance.

Les collectivités territoriales : urbanisme, ZFE.

Le secteur public : exemplarité énergétique, marchés publics verts.

L’article 29 impose aux acteurs financiers de publier un reporting annuel sur l’impact climatique de leurs investissements : émissions de GES, risques liés au climat, et alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris.